一.春闘60年の歴史を俯瞰して

◆「太田春闘」

1955~74年:陽気な高成長期/年平均成長率9.1%/高成長+戦闘力あり

◆「宮田春闘」

1975~91年:ジレンマの低成長期/年平均成長率4.2%/1976~スタグフレーション、1980年代の新自由主義経済の構造転換、80年代末のバブル崩壊/労働運動「冬の時代」へ/低成長+戦闘力ダウン

◆「奥田春闘」

1992年~現在:隘路の超低成長期/年平均成長率0.9%(1991~2010年度)、1997年一人当GDPアメリカを抜き、日本的経営がもてはやされ「ジャパン・アズ・ナンバーワン」、マイナス成長・デフレへ/「奥田春闘」:2002年はデフレの真只中、トヨタが史上最高の利益一兆円を上げてベア回答を用意するも、奥田経団連会長のいわゆる「奥田の一喝」でベアなし回答、「ベアゼロ春闘」が定着。経団連というか、トヨタ主導の象徴だ/デフレ不況+戦闘力なし

◆「アベノ春闘」

2014年~:これまでの、経団連主導というよりは個別企業ごとの「馬なり」春闘から、アベノミクスの政策「官製春闘」の趣が加わった。2015春闘の大企業の賃上げ額(定昇込み)は月額8235円・上昇率2.52%で17年ぶりの高水準だった(経団連集計、1/30朝日)。連合集計では定昇込みの平均賃上げ額は7497円・2.43%、ベアは平均2466円・0.8%である。連合の平均ベアの数字は「平均賃上げ方式」の組合の平均で、個別賃金方式のトヨタ4000円・1.1%などの大手組合の結果は含まれていない。

二.「下流サラリーマン」の時代がはじまる

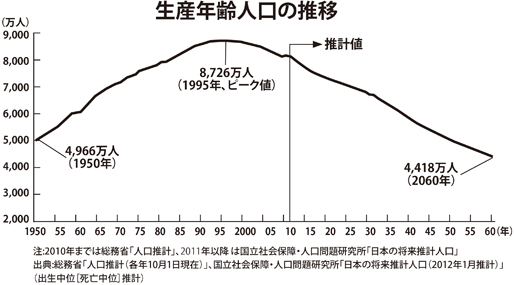

「所得格差が拡大し、日本から中流が消える」、最近そんな議論が盛んだ。金持ちになるのは1~2割の人だけで、後の8~9割の人は貧乏になっていくというのだ。「一億総中流」と言われてきた日本でも所得格差の拡大が始まっていることは紛れもない事実で、多くの人は肌身で感じているだろう。「日本から中流が消える」という事実をまだ多くの国民は認めていない。それは日本の労働者(サラリーマン)が二つの勘違いをしているから。第一の勘違いは「自分の給料だけは下がらない」とまだ信じていることである(能力主義を導入した人事管理制度の企業では「マイナス査定」、銀行では頭取よりも高い所得を得るディーラーも現実になっている)。第二の勘違い、賃金が上がらない労働者の多くが、「今起こっている事態は不況が原因で、何れ景気が回復すれば元のように毎年賃金が上がっていく」と思いこんでいること(インフレの罠)。だから、「今は、辛抱して!」といった経営者の泣き落としや脅しに屈してきたのだ。その証拠に、日本のGDPはここ20余年間も500兆円を維持しながら、実質賃金は1998年以来、下がりっぱなしだ。

三.職場の「真の主人公」は誰か

「会社の活動のほとんどは従業員が行っている(たとえば自動車会社で自動車を作っているのは従業員だ)というのが実感だろう。その実感は正しい。・・・会社法に登場するヒト(ママ)は出資者である株主、そして株主に選ばれた取締役、会社債権者(銀行等のほか、従業員もこれに含まれる)」(岩波新書、神田秀樹「会社法入門」p11)。つまり、私たちは組合員であり、従業員であり、債権者という三つの法人格(力)をもっており、その力関係(=経営側からする優先順位)は、①債権者>②組合員>③従業員ということになる。会社法の教科書のなかにも「職場の主人公は労働者」とうたっている。

仕事には二つの機能がある。一つは所得を得ること。もう一つはそこで生きがいを得ることである。近々に転職する予定の人は別にして、ほとんどの労働者は職場に定着し労働組合に依拠して、所得と生きがいを求めるほかない。

四.一億総下流、「99%」にならないために、何を考え、どう行動するか

1.GDP(国内総生産)の絶対額の大きさ、内部留保の「果実」にナイフを入れよ

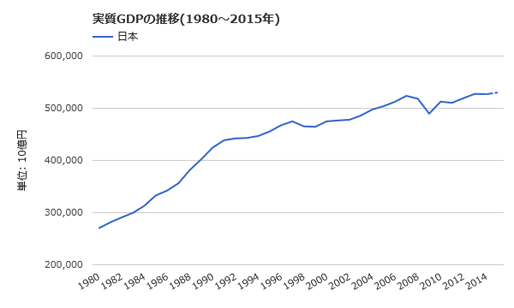

◆実質GDPの推移(実質GDPは当年の物価変動の影響を除いたものである)

(世界の経済・統計 情報サイト「世界経済のネタ帳」よりhttp://ecodb.net/country/JP/imf_gdp.html)

日本のGDP(国内総生産:Gross Domestic Product。国内で生み出された付加価値総計)は、名目・実質とも大体500兆円前後。1980年代は300兆円台、デフレに入ったと言われる1990年代から2004年まで400兆円台、2005年~2015年までは500兆円台(リーマンショック直後の2009年だけ489兆円)を維持している。「長期デフレ不況」や「失われた20年」とも言われるが、GDP対前年比±(プラス・マイナス)1%といってもたかだか5兆円程度の開差だ。しかし実際の賃上げ要求の策定では、このGDP対前年比±(プラス・マイナス)で要求したり、要求しなかったり、が決められる(連合や産別春闘方針)。

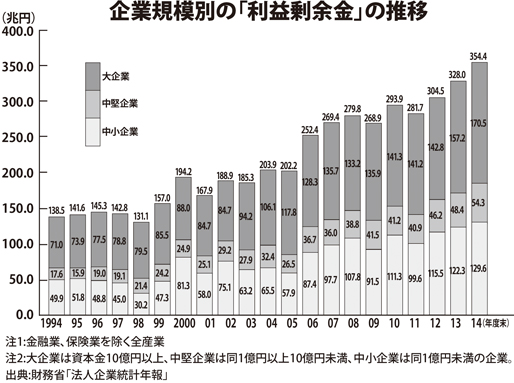

「アベノ春闘」がいみじくも主張「企業のため込んでいる内部留保を賃上げや設備投資に回せ」は「デフレ脱却」の合目的な政策だ(ただ、連合幹部が「労使自治で賃上げはきめる!」と反発しているのが問題だ。大手の労使自治ほど罪なものはない!)。春闘要求の水準決定の根拠に、530兆円(2015年10月時点)もため込んでいる内部留保総額、うち利益剰余金総額は354兆円(2014年度末の財務省「法人企業統計年表」)に目を向けるべきだ。このデフレ下、連合の2016春闘要求「2%基準」は所得再配分機能としての春闘の社会的役割発揮にもならないし、満額獲得できなければ実質賃金ダウンになる。また、春闘の要求決定の最大の根拠としてきたCPI(消費者物価指数)は、「生鮮食料品などの価格は上昇傾向にあるものの、原油や資源価格などの下落等の影響を大きく受けて、鈍化し続けており、最近は0%台前半で推移している。・・・2016年の労使交渉・協議において物価動向が大きな争点になることは考えにくい」(経団連「2016年版経営労働政策特別委員会報告」p80・81、下図「企業規模別の利益剰余金の推移」p82)として、経団連はCPIを賃上げの考慮要素から排除し、利益剰余金を賃上げ原資とすることを拒否している。

<注>名目GDPは物価変動の影響を受けた表面上の値、実質GDPは物価変動の影響を除いて計算された内情的な値で、名目GDPが実質GDPを上回ればインフレ、下回ればデフレ(デフレーション:物価下落、通貨価値の上昇)となる。

2.所得移転のカラクリ、国民負担率の大きさに目を向けよ

日本経済が本当にだめになったのはバブルの崩壊ではなく、橋本政権が超緊縮財政を国民に課した1997年4月1日からだった。総額10兆円以上の超緊縮政策(消費税3⇒5%アップ、健康保険料自己負担の引き上げ、特別減税廃止、公共投資削減、新規国債発行停止等。自殺者も飛躍的に増えた)を行い、今なお続くデフレ不況の「地獄の門」を開いた。

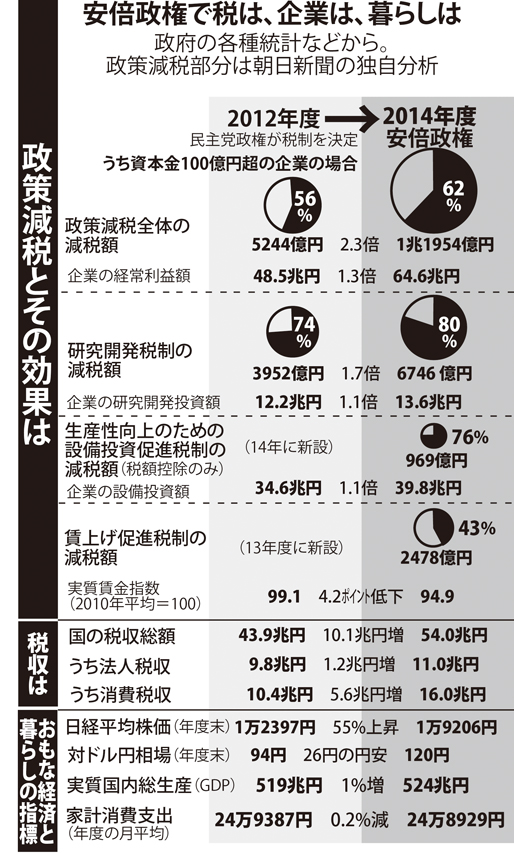

政府は、「デフレ脱却」のために流通通貨を通常の2倍に増やし、禁じ手の「マイナス金利」といった、なりふり構わぬ金融政策を濫用しているが、「物価2%目標」は遠のき、株安の流れは止まらない。このような「難しい」報道には毎日接しているが、要は、「誰が得をし、誰が損をしているのか」、さっぱりよくわからない。安倍のやってる政策は「国家資本主義」(国家が大企業の僕(しもべ)となる)の政策だから、「大企業の得は国の損、国の損は国民の損」になるのだろう。案の定だ。政策減税の実態を、2月14日の朝日新聞がトップ記事でスクープした(下図)。

2014年度の企業向け減税総額は1.2兆円だ。一例、トヨタは研究開発減税1083億円・設備投資減税4億円・賃上げ促進減税114億円と、減税の恩恵に浴しているのもトップだ。

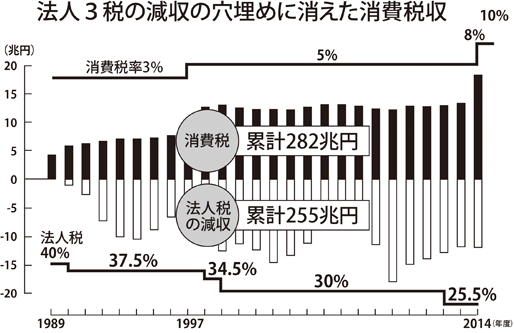

また許せないことに、1989~2014年度間に、法人三税の減税(累計255兆円)の穴埋めに消費税収(累計282兆円)が消えていることだ。

何のことはない、国の財政再建は家計負担で密かにやられてきていたのだ。消費税は赤ちゃんからも徴収しているというのに。トリクルダウンの「果実」も、企業減税の「果実」も家計には届いていない。これでは実質賃金の4年連続下げも仕組まれた結果というほかない。

<注>驚くべきことだが、トヨタは2008~2012年度の5年間、法人税を1円も納めていない。13年度は営業利益1.3兆円で1株90円の配当なのに税金ゼロ。リーマンショックの赤字を9年先まで控除でき、海外子会社の配当が非課税であったり、自動車の輸出売上に含まれる消費税相当分の還付金が非課税であったからだ。

組合がCPI(消費者物価指数)の罠、デフレの罠に捉われて続けているのは、高成長時代のインフレ春闘の「裏返し」というほかないが、国民負担率(租税負担比率と社会保障負担比率の合計)の上昇(1980年度30.5%⇒2015年度43.4%=過去最高!)といった収奪にキチンと反対してこなかったツケも大きい。「政府の政策が悪い」「銀行が悪い」「原発が悪い」などと言う割には多数の人は自民党に投票をしている。賃上げに腰の引けている連合以上に「アベノ春闘」が浸透してしまって、組合員のフダ(票)が自民党に流れていく可能性も否定できない。前回衆院選では数10万人もの組合員を抱えている単産の組織内議員が枕を並べて落選するといったことが起きている。

3.売っているのは「労働」ではなく「労働力」。賃金とはなにかを再学習せよ

労働者は使用者と対等・平等な当事者として労働契約を締結できない。商品市場と違って労働市場は労働力商品の不等価交換の場だ(労働力商品の特殊性:①不可貯蔵性、②人格不可分性、③競争による相対的過剰性)。経営者は、労働者に労働力商品の価値を賃金の形態で買い取ることにより、その使用価値を手に入れる。そして労働力の価値とは「労働力を再生産するために必要な費用」、衣食住をまかない、結婚し育児もできる生計費のことである。

仮に、日本の労働人口が5000万人で各人が年間2000時間働いているとすれば総労働時間は1000億時間。それが日本の国民純生産(国民純所得)=400兆円を生みだしているとすれば、一人・1時間当たり4000円を生んでいることになり、1日=8時間で3万2000円の貨幣所得を算出している。たとえば、1日平均1万6000円(時給2000円・年収400万円相当)の労働契約が成立すると、労働者は1日8時間働いて3万2000円の貨幣所得(付加価値)を産出しながら、4時間分(1万6000円)を生活のための賃金(必要労働)として受け取り、そして必要労働を超える剰余労働(1日あたり4時間分)が生み出した剰余価値(利益・利子等の源泉)を経営が取得する。賃金が「後払い」になっているために「労働の対価」のように現象するが、労働というのは見かけの現象でその本質は労働力の費消による剰余価値の創造だ。

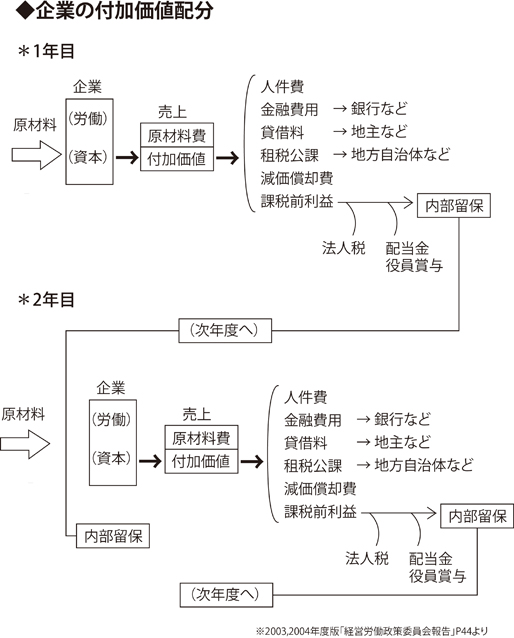

そこで日本経団連が作った図解をもとに「賃金論争」を試みてみよう。

「1年目」つまり事業立ち上げのときに最初に必要なのは資金(資本)で、その資金を元手に原材料だけでなく機械、工場建屋そして求人つまり「労働力」など、創業時に必要なものは全部、買い揃えているはずだ。「いや、後払いで、出世払いで」は通用しない。その時に労働力も一緒に買っているはずだが、「図解」では、わざと売り上げた結果のように描いている。売り上げた結果、付加価値が出る、経営者にすれば「もうけ」の部分。その「もうけ」の中から人件費等を支払う、このような仕組みで企業社会は回っていると描かれている。

「賃金というのは利益の分け前ではないのか」、今風に言うと「付加価値の分け前ではないのか」、だから「賃金は利益が上がったら払うし、上がらなかったら払わない」。いまは、労使どちらもそのように思っている向きもあるけれども、「本当にそうだろうか?」と疑問を投げかけたい。団交でよく主張することだが、電気料金は何処の会社で使っても料金は同じ、支払わなければストップされる。労働者の賃金(生計費原則)は会社ごとに違ってもよく、支払いも融通無碍というようなことは、私たちの賃金論の教科書には書かれていない。

4.賃金決定主導=リーディング組合の3要件:①人件費による手元流動性、②組合の交渉力、③組合の闘争力

春闘相場を主導する「リーディング組合」(昔は「パターンセッター」とか「先行組合」と呼ばれた)に選ばれるということは大変栄誉なことであった。ここでは、リーディング組合の3要件のうち、「人件費による手元流動性」について述べる。第一の要件「人件費による手元流動性」(通常の会計学にはない概念で、私の知己であった賃金専門家・孫田良平氏から伝授された指標である)である。手っ取り早く、賃金の支払い能力を判断する基準である。貸借対照表に計上されている<現金・預金・短期所有の有価証券の合計額>を、損益計算表に計上されている<月平均人件費=役員給与・従業員給与・賞与・福利御厚生費他ほか>で割って算出した倍数(○ヶ月分)がそれである。ちなみにA社の「人件費による手元流動性」が約4倍(4ヶ月分)であれば高いとはいえず、中小企業を含む製造業の標準指標(財務省「法人企業統計調査」)の半分程度である。しかし、企業の安定性をはかるのに最も適した比率である「月商による手元流動性」を算出すると、3と高く(基準指標は1倍=1ヶ月分)、これは本業が順調にいっている証拠で、いま、A社は借入金を返済し、新工場建設を進めている。「人件費による手元流動性」と「月商による手元流動性」のチグハグな数値になったのは、親会社(営業部門)と子会社(A社=工場部門)の関係上、実質的なお金の流れである営業キャッシュフローは存在せず、棚卸資産(在庫製品)の帳簿上の数字が変わるだけで連結決算もなされていない事情にもよる。(②組合の交渉力、③組合の闘争力は口頭説明)

5.デフレ脱却の三番手=組合は「春闘の景色」を変えることができるか

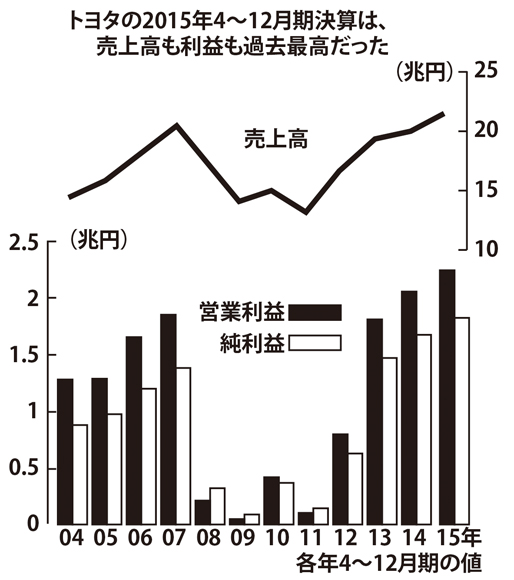

政・労・使とも「デフレ脱却」で総論(マクロ)は一致位置している。日銀は「異次元の金融緩和」と称して、お札を大量に(通常の2倍以上)刷って、市中にばらまきながらも2%の物価上昇目標が達成できず、政府も「デフレ経済から脱却できていない」つまりアベノミクスの失敗を認めている。デフレ脱却の役割を担う一番手は物価だった(黒田総裁の「バズーカー」は「物価目標2%」実現に失敗し、1月29日、日銀は「禁じ手」のマイナス金利政策に打って出た)。二番手は設備投資、設備投資減税まで用意して「内部留保を設備投資に回せ」と政策誘導した。しかし、企業が設備投資しないのは先行き不安と投資機会がないから。大手企業は海外に生産拠点を移し、その稼ぎを還流させるだけで大儲けしている。残された三番手は3年目の「官製春闘」で、「企業の内部留保を賃上げに回せ」だ。政府は法人税の実効税率を20%台にまで引下げて「賃上げの原資」を用意した。しかし、春闘の相場作りをになうトヨタの労使が早々と「アベノ春闘」から腰を引いてしまった。世界一位の売上台数、史上最高の営業利益(2015年4~12月で2.3兆円)が見込まれるにも関わらず、「豊田社長の一喝」で、組合はあろうことかベア要求を昨年6000円から半分の3000円に引き下げた。今後、「トヨタ超え」をする、志のある労使がどれだけ出てくるかどうかにかかっている。

<注>思い出すのは2002年「トヨタ・ショック」、デフレの真只中、史上最高の利益一兆円をあげてベア回答を用意するも、トヨタ出身の奥田経団連会長の「奥田の一喝」でベアなし回答、以降、「ベアゼロ春闘」が定着、さらにデフレが続くこととなった(前科一犯)。今回の「豊田の一喝」は前科二犯目。さらには「トヨタ・メーデー事件」という「初犯」もある。メーデー当日、メーデー参加中止命令を出し、組合員を出勤・就労させたという、前代未聞の出来事だ。

6.春闘の成否(成功するかしないか)は、組合員の心と行動の一致で決まる

2014・15年と「官製春闘」が続き、2016春闘は「アベノ春闘」を色濃く醸(かも)しだしているが、その実、日本全体の賃金水準は、企業ごとの個別春闘の総和で決まる。震災のような自然現象には人智が及ばぬが、社会現象は人間の集合行為で如何様(いかよう)にも変えることができる。狂牛病騒ぎの時、国民みんなは牛肉を食べずに魚を食べ、9.11同時テロの時、海外旅行をやめ国内旅行に切り替えたように。「デフレ脱却」につながる春闘行動を積み上げ、政策転換につながる統一行動に結集することだけで可能だ(マクロの春闘)。しかし暦年の春闘はマクロに徹せず、ミクロの企業春闘の「ものわかりのよさ」で妥協し、「デフレ促進」の方向で動いてきた。連合は政策制度に特化し、春闘は「産別自決・単組対応」を認めてきた結果である。つまり、個別労使が「馬なりに走る」ことを是としてきた。これでは「顔あわせ・心あわせ・力あわせ」の、とりわけ「力あわせ」ができるべくもない。2002年の「トヨタ・ショック」から14年、長い「奥田春闘」のトンネルを抜けたら、「アベノ春闘」が妙なリアリティをもって登場してきたのは、連合はじめ労働運動全体の「不作為の罪」と言うほかない。

昔の「太田春闘」の時代の春闘は、まさに日本経済ドラマの主役であり、社会現象そのものだった。かっての春闘のようにすべての組合がそれぞれの持ち場で交渉力・闘争力を発揮して闘うことが理想だが、それが実現できていれば「デフレ脱却」どころか、すでに「社会革命」が起きている。16春闘と結合して、労働法制改悪・消費増税・戦争法案など政治諸課題を取り組む。対経営との闘いだけでは根本的な要求や政策は実現できない。トヨタ労使の体たらくに対して何の批判もできない連合ではあるが、その傘下の労働者の想いに通じるよう、一致団結して春闘勝利の活路を切り開こう。

補論:なぜ、世の企業内春闘が不調に陥ったのか。なぜ賃金が上がらなくなったのか。

①経営者の考えや行動が「労務よりも財務優先」に変化した。財務諸表のB/L(貸借対象表)の総資産価値がデフレによって減少⇒賃上げよりも内部留保をため込み、日本の上場企業は世界で最もキャッシュ・リッチ状態に(このような企業を麻生財務大臣は「守銭奴!」呼ばわりした)。P/L(損益計算書)は、株主や市場の圧力で短期利益計上に走る。一企業としてはコストを軽減するため賃上げを抑え、非正規雇用を拡大するという「合理的」な行動をとればとるほど、結局は社会の少子化が進み、消費が冷え込み、デフレの罠にはまりこむ。一つひとつの行動はそれなりに正しいけれど、それら企業の集合行為の結果はそれ(正しいこと)と異なり、世の中は真逆となる。それが「合成の誤謬」だ。

②昔の春闘:春闘で産業を超えた春闘相場や、産業ごとの共通の賃上げ率が形成された。これは労働組合の統一行動によるだけでなく、経営側が労働側の強い賃上げ圧力に対して、結束して対処するという経営側の統一行動があったから。日経連や関経協がその中心的な役割を果たし、皮肉なことだが、日経連のガイドゾーン(1975年:15%)やガイドライン(1976年:一桁)によって大手と中小の賃金格差の縮小も進んだ。春闘は日本経済のドラマの主役だった。

しかし、1950年に結成された総評がなくなり、公労協の統一ストがなくなり、私鉄の中央統一交渉がなくなり、春闘○連敗が語られなくなり・・・89年に連合(労戦統一)が生まれ・・・春闘の産業間の足並みが乱れ、企業間の賃上げの開きが普通になり・・・経営側の「統一行動」の必要がなくなり、02年に日経連は経団連に吸収され、労働省も春闘の仕事がなくなり厚生省に吸収合併されてしまった。

今日の春闘:春闘の波及効果が弱まり、賃金決定は産業間のズレが大きくなり、産業内でも企業間の格差拡大、企業内でも従業員の個別処遇化が進み、非正規がふえた。産業別統一闘争での相場形成(公認の賃金カルテル)も廃(すた)っていくなかで、企業内春闘は争議権行使に至らず、「お喋り団交」に堕している。労使自治とか労使協議重視かと掲げている割には、経営改革(企業・経営問題)の取り組みにも十分に踏み込めていない。労働組合とは元来どの国でも技能ある人々の技能と報酬を更に高めるものであったのに。

③経団連「経営労働政策委員会報告」(彼らの「春闘方針」)の主張、とりわけ労働力政策や賃金論に負けてきた、というより与(くみ)してきたのではないか。もう一度、「賃金論」「賃金闘争論」の学習も必要である。賃金は「後払い」によって「労働の対価」のように現象しているので、「賃金というのは利益(付加価値)の分け前」との誤り論が、今や通説のようになってしまっている。昨近、驚くことに経団連が「デフレの罠」の所為(せい)で、賃金・雇用問題が重要な論点になってきていることから、「物価と賃上げの関係」の再検討をし始めた(経団連、2016年版「経営労働政策特別委員会報告」p81)。

(2016.02.16 要宏輝)

※ここで使用している、実質GDP推移の図以外のすべての画像は、出典元の画像にほぼ忠実に筆者が作成しなおしたものです。

※プリントアウトしてお読みになる際は、以下のPDFファイルバージョンをお使いください。

http://kaname.news.coocan.jp/files/2016shuntou.pdf